Clothilde CHAMUSSY et Lucas PACOTTE sont deux jeunes archéologues/historiens qui depuis plusieurs années ont choisi de rendre leur discipline accessible à un large public à travers leurs publications sur les réseaux, notamment sur une chaîne Youtube dédiée baptisée « Passé sauvage » Passé sauvage – YouTube .

Des archéologues avec une chaîne YouTube

En plus de cela, ce couple a prolongé ses présentations et vidéos par la publication d’ouvrage de vulgarisation. Selon eux, il n’y avait quasi rien qui faisait la synthèse entre évolution du climat à long terme et réponses de l’humanité. C’est l’objectif très ambitieux et parfaitement atteint de l’ouvrage « La grande histoire du climat », avec le sous-titre « Comment les humains s’adaptent aux changements climatiques depuis 3 millions d’années » publiée en 2024 d’abord dans une édition grand format (broché) de Robert Laffont, puis dans sa collection « POINTS » sous forme de livre de poche.

On peut trouver sur Internet plusieurs interviews des deux auteurs avec présentation de leur ouvrage. Je vous suggère de consulter celui du Greenletter Club .

Au vu de l’intérêt de cet ouvrage, je pense qu’il vaut la peine que je vous résume à mon tour les principales informations que j’ai pu retenir lors de sa lecture de ces quelques 200 pages.

Les mécanismes de l’évolution à très long terme

Les auteurs commencent leur ouvrage par les facteurs physiques qui peuvent expliquer les variations à long terme du climat. Ce sont d’abord les variations de l’orbite de la terre – orbite pas tout à fait ronde – et de son axe de rotation incliné qui fait qu’au-delà des variations saisonnières on observe une modification de la distance au soleil qui suit des cycles d’environ 100’000 ans. Ces mouvements peuvent être encore amplifiés par les variations de l’activité solaire. Un autre élément déterminant est la variation de l’effet de serre qui provient de la concentration du dioxyde de carbone (CO2) et du méthane dans l’atmosphère. Rappelons que ces gaz représentent moins de 1% du total tout en ayant un effet miroir puissant qui renvoie une grande partie du rayonnement thermique vers le sol de notre planète. Sans ce mécanisme, l’énergie se dissiperait dans l’espace et la température de la planète serait de -18 C au lieu, de la moyenne de 15 C observée.

Des ‘carottes’ de 800’000 ans’

Au départ, les historiens n’ont pu se baser que sur les témoignages écrits qui sont arrivés jusqu’à nous. Cela a permis notamment à l’historien français Emmanuel Le Roy Ladurie de décrire l’évolution du climat depuis l’an mil en se basant sur la comparaison des variations des dates des vendanges dans plusieurs régions d’Europe, dates largement dépendantes des variations du climat. Heureusement, les recherches des spécialistes des sciences de la terre ont permis de remonter beaucoup plus loin dans le passé. La méthode la plus probante est fournie par les carottes de glace qui ont été forées jusqu’à 3’000 mètres dans les calottes glaciaires. L’analyse des résidus piégés dans les glaces et des bulles d’air qui y sont emprisonnées fournit ainsi des archives naturelles datant jusqu’à 800’000 ans. D’autres moyens techniques permettent de compléter cette approche. On mentionnera ainsi l’analyse des sédiments lacustres, celle des pollens ou des cernes de croissance des arbres. La « dendrochronologie » permet ainsi de remonter jusqu’à 10’000 ans en comparant les variations de l’épaisseur des cernes de croissance des chênes d’Irlande retrouvés dans les tourbières.

Pour passer aux effets du climat sur l’humanité, il faut d’abord s’entendre sur le début de cet examen. Pour simplifier à l’extrême, les premiers hominidés sont semble-t-il apparus il y a environ 7 millions d’années. Homo Sapiens – notre ancêtre direct – s’est lui développé à partir de 300 à 200’000 ans avant notre ère à partir de l’Afrique. C’est vers – 50’000 qu’il arrive en nombre en Europe. En ce qui concerne le climat, ce sont les variations de température causées par l’éloignement du soleil et de son énergie qui expliquent de longues périodes de glaciation coupées de plus brèves périodes tempérées. Pendant les périodes les plus froides des calottes glaciaires se forment en Scandinavie et au Canada, en plus des pôles arctiques et antarctiques. La progression des glaces se traduit par un abaissement considérable du niveau des océans. A cela se sont ajoutés des phénomènes tectoniques : notamment la fermeture des détroits indonésiens ainsi que du passage entre l’Amérique du Nord et du Sud par l’isthme de Panama a contribué à modifier les courants marins et à modifier en conséquence les températures et le climat.

Le Dernier Maximum Glaciaire

Les experts estiment que la désertification d’une partie de l’Afrique a pu faciliter le passage des hominidés à la bipédie, puis leurs migrations en direction du Nord. La population d’Homo Sapiens s’est répandue dans le monde entier tout en se développant lentement, enregistrant des reflux très importants en raison du refroidissement du climat. La dernière glaciation qui a impacté fortement l’humanité est celle de « Würm » qui s’est étendue de 115’000 à 12’000 ans avant notre ère. Le dernier maximum glaciaire a été observé lui de -23’000 à -19’000 ans. Les températures moyennes chutent drastiquement et l’accumulation de glaces se traduit par un abaissement de 12 mètres du niveau des mers. Ainsi, dans nos contrées, la Manche qui sépare l’Angleterre de la France n’est plus qu’une vallée dans laquelle coulent les principaux fleuves (Tamise, Seine, Rhin). Au niveau des paysages, les zones qui émergent des glaces se transforment en toundra et steppes. Au niveau animal, ce sont les troupeaux de rennes qui dominent et qui deviennent une ressource très importante pour les humains, qui se sont repliés dans les contrées les moins inhospitalières que sont l’Italie et les Balkans ainsi que le Sud-Ouest de la France et l’Espagne.

Le Maximum Glaciaire est suivi d’une nouvelle période interglaciaire plus chaude. Il s’agit de l’Holocène , qui correspond plus ou moins à l’introduction de l’agriculture – la révolution néolithique à partir de – 9’000 au Proche-Orient, phénomène qui s’étend plus tard à l’Orient puis aux Amériques. Selon les spécialistes, Le réchauffement rapide enregistré à cette période expliquerait la sédentarisation progressive des chasseurs-cueilleurs et leur adoption de l’agriculture et de l’élevage.

Réchauffement ‘noyé’

Ce réchauffement synonyme de développement de l’agriculture n’en n’a pas moins été perturbé par des accidents climatiques. Cela a été le cas en -6’200 avant JC avec le déversement d’un lac glaciaire canadien, le Lac Agassiz, du nom d’un scientifique suisse originaire de Neuchâtel. Ce lac s’était constitué suite à la fonte des glaciers et avait atteint une surface équivalente à 1,5 fois la France actuelle. La rupture d’un glacier a entrainé la vidange rapide du lac dans l’océan, ce qui a été la cause d’une élévation de 41 cm du niveau des eaux. A plus long terme ce phénomène a causé un net refroidissement et une aridification qui a été fatale pour de nombreuses communautés agraires. Certains historiens proposent même l’hypothèse que cet évènement serait à l’origine du mythe du déluge.

L’équilibre climatique peut être soumis à des effets de seuil qui sont à l’origine de modifications rapides. C’est le cas au Sahara, qui a été une région verte en raison des pluies en provenance de la méditerranée vers -12’000. Les prairies et les lacs présents à cette époque ont commencé à reculer à partir de -6’000 et le phénomène d’aridification s’est poursuivi jusque vers -3’500. L’évolution au Nord-Est, dans l’Egypte actuelle, a été opposée. L’évolution du climat a amené un apaisement du cours du Nil, ce qui a permis l’essor de la civilisation pharaonique.

Du Sahara vert à l’effondrement de l’âge du bronze

Plus tard, au 13ème siècle avant J.-C., on observe une sécheresse persistante en Europe du Sud qui aurait été à l’origine de l’effondrement de la civilisation de l’âge du Bronze, et plus particulièrement de la civilisation mycénienne qui s’était développée en Grèce et en Crète. Les historiens retrouvent la trace de destructions amenées par les « peuples de la mer » . Seule l’Egypte pharaonique semble avoir résisté. Toutefois la paléoclimatologie ne fournit ne permet pas de tirer des conclusions définitives en ce qui concerne le rôle du climat dans ces bouleversements.

Les auteurs exposent ensuite la période climatique particulièrement favorable qui a régné de -200 avant J.-C. à 200 après J.-C. qui est qualifiée d’optimum climatique romain. Pendant cette période, le climat a été chaud et humide et, surtout, particulièrement stable, ce qu’on attribue à l’activité du soleil. La civilisation romaine a pu profiter de ces conditions et a développé un véritable « âge d’or ».

De l’optimum climatique romain au Petit Âge Glaciaire

L’épisode suivant mis en lumière est le refroidissement baptisé « Petit Age Glaciaire » observé entre 1300 et 1850. C’est l’analyse des historiens qui a mis en exergue les conséquences de ce refroidissement. Notamment, l’historien français Emmanuel Le Roy Ladurie a mis en évidence le report de la date de début des vendanges comme indicateur de ce refroidissement. Ce phénomène s’explique non seulement par les phases du soleil mais aurait été amplifié par les éruptions volcaniques. La densité des gaz et des poussières obscurcissant l’atmosphère terrestre a alors contribué à réduire l’énergie du soleil parvenant jusqu’au sol de la planète. Il en est résulté un fort refroidissement qui a été synonyme de mauvaises récoltes et de famines dévastatrices.

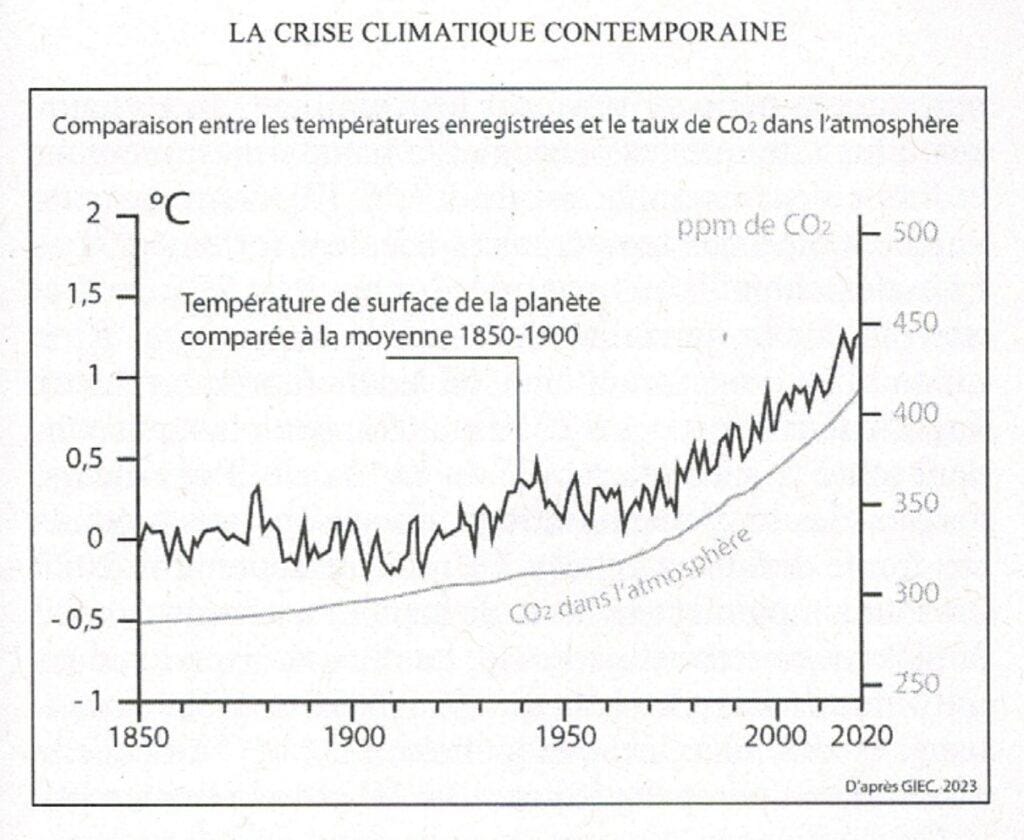

Anthropocène trop chaud

On arrive ensuite au dernier chapitre de l’ouvrage, consacré à la période contemporaine, baptisée Anthropocène. Cette période se caractérise par un réchauffement rapide qui ne peut être attribué qu’à l’effet de serre découlant des activités humaines. En fait, les paramètres orbitaux agissent dans le sens inverse, nous entrainant ver une nouvelle ère glaciaire, mais cette tendance est complètement occultée par notre production de CO2. Le constat est implacable : les températures moyennes ont fortement augmenté, en relation directe avec la concentration de CO2. Alors que la concentration de CO2 était resté en-dessous de 290 ppm depuis l’an 1’000, les niveaux actuels dépassent 410 ppm et ne cessent d’augmenter. Les auteurs s’appuient notamment sur les travaux du GIEC et détaillent les principaux effets probables de ce réchauffement. Si le niveau des mers devrait s’élever de 30 cm jusqu’à la fin du siècle, les courants marins devraient être profondément modifiés et les précipitations en augmentations se répartiront en partie différemment. De nombreuses zones actuellement favorables à l’agriculture verront leur climat devenir nettement plus aride. Est-ce que des pluies plus abondantes permettront de reverdir d’autres espaces comme cela s’est produit il y a longtemps avec le Sahara ? Il sera donc crucial de pouvoir disposer de prévisions climatiques les plus réalistes possibles. C’est ce que je considère comme le mot de la fin de cet ouvrage passionnant !